REGZAの75V型4Kテレビ、「75E350R」と「75E350M」。

75V型という大画面で迫力は満点ですが、型番がアルファベット一文字違いで、何がどう違うのか、パッと見では分かりにくいですよね!

デザインもそっくりですし、基本的な画質性能も同じだったりして、基本的な性能が似ていると、余計にどちらを選べばいいか迷ってしまうものです。

でも実は、リモコンの機能や接続端子、あると便利な機能に意外と見逃せない違いがいくつかあるんです。

編集長

編集長この記事では、「75E350R」と「75E350M」の具体的な違いをじっくり比較して、どちらがあなたの使い方に合っているか、分かりやすくまとめました!

75E350Rと75E350M の違いを比較

まずは、ふたつのモデルの主な仕様と違いを一覧表で見てみましょう。

基本的な画質性能やチューナー数は共通しているのが分かりますね。一方で、リモコン機能や端子類、重さなどに細かな違いがある点に注目です!

| 項目 | 75E350R(2025年モデル) | 75E350M(2024年モデル) |

| 発売時期 | 2025年10月 | 2024年6月 |

| 画面サイズ | 75V型 | 75V型 |

| パネル方式 | 4K液晶パネル | 4K液晶パネル |

| 映像処理エンジン | レグザエンジンZR | レグザエンジンZR |

| 新4K衛星放送チューナー | 2基 | 2基 |

| 地上/BS/CSチューナー | 2基 | 2基 |

| HDR対応 | ● (Dolby Vision, HDR10+対応) | ● (Dolby Vision, HDR10+対応) |

| ネット動画 | ● | ● |

| 音声実用最大出力 | 30W (15W+15W) | 30W (15W+15W) |

| オーディオキャリブレーション | ● | ー |

| レグザボイス(リモコン) | ● | ー |

| ビデオ入力端子 | ー | 1系統 (要 別売変換コネクタ) |

| 質量 (スタンド含む) | 20.5kg | 24.0kg |

| 年間消費電力量 | 161kWh/年 | 172kWh/年 |

ここからは、これらの違いについて、ひとつずつもう少し詳しく見ていきましょう!

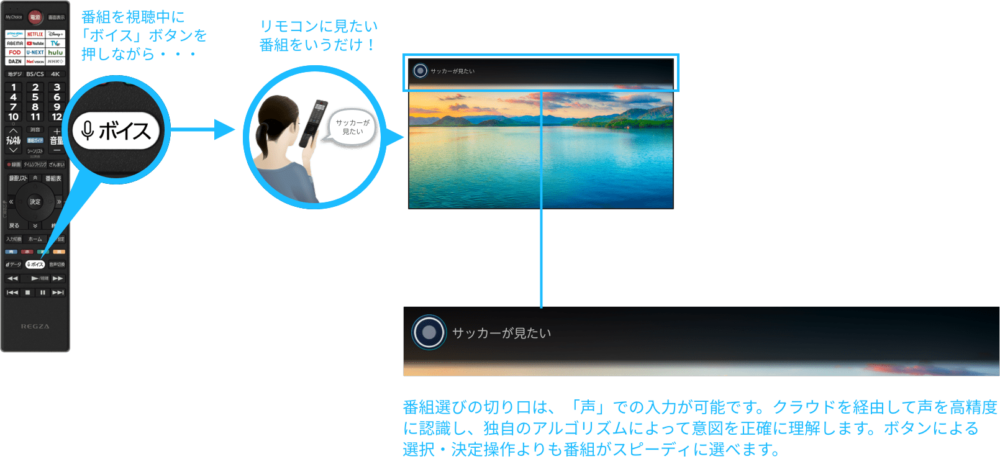

【主な違い1】リモコンの「レグザボイス」機能の有無

- 75E350R … レグザボイス(リモコン)あり

- 75E350M … レグザボイス(リモコン)なし

これは日々の操作性に直結する、かなり大きな違いかもしれませんね。

75E350Rの付属リモコンにはマイクが内蔵されていて、「レグザボイス」機能が使えます。

リモコンに向かって話しかけるだけで、見たい番組を探したり、録画予約をしたり、音量を調整したりできるのは、一度体験すると戻れないくらい便利ですよね。

一方、75E350Mのリモコンにはマイク機能がありません。

もちろん、別売りのスマートスピーカーを用意して連携させれば音声操作自体は可能になりますが、少し手間がかかりますし、リモコン単体でサッと音声操作ができる手軽さはありません。

「テレビ操作は声でサクッと快適にやりたい!」という方には、75E350Rが断然おすすめです!

【主な違い2】「ビデオ入力端子」の有無

- 75E350R … ビデオ入力端子 なし

- 75E350M … ビデオ入力端子 あり(1系統)

最近はHDMI接続が主流なので、使う機会は減ったかもしれませんが、地味に重要なのが「ビデオ入力端子」です。

これは、赤・白・黄色の3色ケーブル(RCAケーブル)で接続する、昔ながらのアナログ入力端子のことですね。

75E350Mには、このビデオ入力端子が1系統搭載されています。

ただし、テレビ本体には直接3色の穴が開いているわけではなく、別途「変換コネクタ(変換ケーブル)」を用意して接続する形式なので、その点は注意が必要です。

昔使っていたビデオデッキやDVDプレーヤー、あるいはWiiやPlayStation 2といった一昔前のゲーム機をまだ持っていて、たまに接続して楽しみたい、という方には必須の端子になります。

対して、75E350Rにはこの端子がありません。

「もう古いアナログ機器は一切使わないよ」「接続は全部HDMIで大丈夫」と割り切れる方向けの、シンプルな仕様と言えそうです。

変換コネクタは必要になりますが、古い機器を接続する可能性が少しでもあるなら、75E350Mを選んでおくと安心ですね!

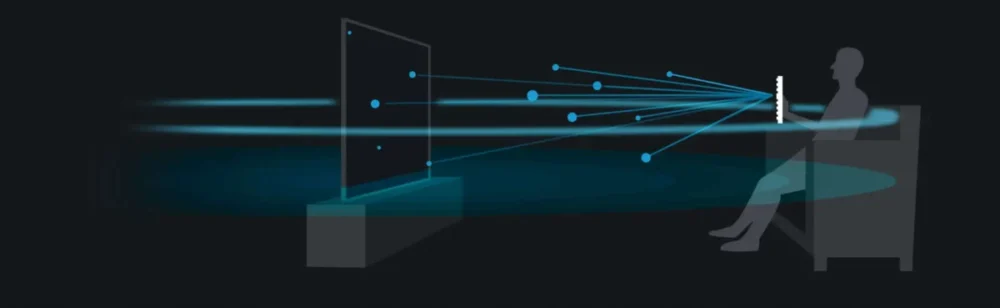

【主な違い3】音質調整機能「オーディオキャリブレーション」の有無

- 75E350R … オーディオキャリブレーション あり

- 75E350M … オーディオキャリブレーション なし

テレビの音質にもこだわりたい人にとっては、この違いも選ぶ上でのポイントになるかもしれません。

75E350Rには、便利な「オーディオキャリブレーション」機能が搭載されています。

これは、リモコンのマイクを使って、テレビを置いた部屋の壁や天井からの反響、つまり音の響き方を測定して、最適な音質に自動で補正してくれる、とっても賢い機能なんです。

視聴する環境に合わせて、いつでもベストな音響で楽しめるのは嬉しいですよね。

75E350Mにはこの機能がありません。

もちろん、どちらのモデルも基本的なサウンドシステムは「レグザパワーオーディオシステム」を採用しているので、音の迫力自体はしっかりしていますよ!

共通の仕様・変わらない機能

ここまでいくつかの違いを見てきましたが、もちろん、テレビとしての基本的な性能は共通している部分もたくさんあります。

比較表にも載せましたが、特に大事なポイントをあらためておさらいしますね。

- 4K液晶パネル (3840×2160)

- 75V型の大画面

- 映像処理エンジン「レグザエンジンZR」

- ネット動画ビューティ、地デジビューティ

- おまかせオートピクチャー

- HDR対応 (HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+)

- 新4K衛星放送チューナー x2

- 地上デジタル・BS・CSチューナー x2

- レグザパワーオーディオシステム (30W)

- Bluetooth対応

- ネット動画対応 (YouTube, Netflix, Prime Videoなど)

- スクリーンミラーリング、AirPlay 2対応

- 4Kダブルチューナーウラ録

- ゲームモード (ALLM対応)

- 無線LAN内蔵

- HDMI入力端子 x4 (eARC/ARC対応)

このように、テレビの画質を決める心臓部である映像処理エンジンや、画質・音質の基本性能、チューナーの数、ネット動画への対応など、これら大事な基本スペックは、すべて共通なんです。

どちらを選んでも、レグザならではのキレイな映像と迫力ある大画面体験は、しっかりと同じように楽しめますよ!

【まとめ】「75E350R」と「75E350M」どっちを選ぶべき?

さて、これまでの違いを全部踏まえて、あらためて、どちらがどんな人におすすめなのかをまとめてみますね。

- リモコンに話しかける「レグザボイス」で手軽に音声操作がしたい

- 部屋の環境に合わせて音質を自動で最適化したい(オーディオキャリブレーション)

- 少しでも省エネで、本体が軽いモデルが良い

- ビデオ入力端子は使わない

- (別売りコネクタが必要でも)古いビデオデッキやゲーム機を接続する可能性がある

- 音声操作はスマホやスマートスピーカーでやるので、リモコン機能にはこだわらない

- 音質の自動調整機能は特に必要ない

こうして整理してみると、違いはハッキリしていますね。

75E350Rは、音声操作や音質の自動調整など、今どきの便利な機能が充実している快適モデル、と言えそうです。

一方の75E350Mは、そういった付加機能はシンプルにしつつ、昔ながらの「ビデオ入力」という接続の汎用性をしっかり押さえている印象ですね。

もし、古いアナログ機器を接続する予定がまったく無くて、便利な音声操作や音質自動調整機能に魅力を感じるなら「75E350R」。

逆に、別売りの変換コネクタを使ってでも、古い機器を繋げる可能性を残しておきたいなら「75E350M」という選び方で良さそうです。

使い方や、今持っている機器に合わせて、ぴったりの一台を見つけてくださいね!